【譯步小心】“一帶一路”的英文翻譯的演變

來源:新華社 網(wǎng)絡(luò) 整理:福建泉州啟航翻譯

中國高歌猛進推動“一帶一路”建設(shè)的時候,國內(nèi)翻譯界對如何翻譯這一熱詞依舊莫衷一是

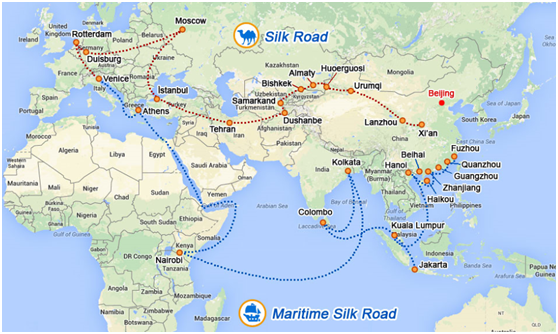

“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”(Silk Road Economic Belt)與“二十一世紀海上絲綢之路”(21st Century Maritime Silk Road)的簡稱。這一概念“橫空出世”之后,各英文媒體的譯法基本都是One Belt, One Road。如果略有不同,那便是有人會在二者之間加個and。

但一個有and,另一個沒有

后來,國內(nèi)英文媒體又將譯本規(guī)范化為Belt and Road initiative。特意強調(diào)這是一個initiative,無疑是意在澄清此前的一些誤讀。“一帶一路”既不是中國單方面能夠推動的工程或項目,也不是與馬歇爾計劃相似的戰(zhàn)略(strategy)。Initiative則恰到好處,是一種倡議,中國發(fā)出的倡議,其他國家可以自愿回應(yīng)合作。

有意思的是,國內(nèi)有人擔(dān)心,無論是One Belt, One Road還是Belt and Road,是否會讓外國人理解為“一條腰帶和一條馬路”呢?其實,這種擔(dān)心是多余的。一詞多義在各種語言里都是常見現(xiàn)象。想必把Rust Belt理解為“生銹的腰帶”的人,應(yīng)該大多是英語沒有學(xué)好,或是見識不夠多的中國學(xué)生吧。

如果以上兩種譯法都不能讓人滿意,那么有沒有更好的方案呢?

5月19日(當(dāng)?shù)貢r間),全國人大外事委員會主任委員傅瑩應(yīng)邀出席美國芝加哥大學(xué)首屆美中關(guān)系論壇框架下的學(xué)生公開論壇并發(fā)表演講。其中提到“一帶一路”,英文版本將其處理為land and maritime Silk Road programs,得到國內(nèi)翻譯界的贊賞。

這一譯法的確抓住了“一帶一路”的核心,即兩條“絲綢之路”。對于外國人來說,“絲綢之路”是他們腦海中具象化的中西文化交流符號,用它來幫助理解,即使不完美,但至少也是八九不離十的權(quán)宜之計,因此可以權(quán)當(dāng)他們領(lǐng)悟“一帶一路”這一概念要義的關(guān)鍵。

加拿大《溫哥華太陽報》6月中旬在一篇題為《對于加拿大人,“一帶一路”意味著什么》的文章中指出,西方人將這個計劃(一帶一路)進行形象化理解的最好方法就是把它理解為復(fù)興古代的“絲綢之路”。

不過,也有人指出,“一帶一路”可以解釋為“陸地和海上的絲綢之路”,但用詞有待商榷。他們的問題在于,海上的路,不能叫road,因為這個詞專門指陸路,應(yīng)該用route。

至于這個問題,美國戰(zhàn)略與國際研究中心(CSIS)網(wǎng)站4月發(fā)表題為《中國建設(shè)“一帶一路”》(Building China’s “One Belt, One Road”)的文章,在解釋這“帶”與“路”為何物時,不無調(diào)侃地說:這里的“路”,名字起的可能有點兒尷尬,因為它其實指的是“路”的海上對等物。

一些外國人表示不大明白“一帶一路”。這是翻譯的問題嗎?其實不然。作為一個新的名詞,無論中外,對其理解總是需要一個過程。一個新的名詞出現(xiàn)之后,界定、解釋必不可少,否則,無論是字對字的直接翻譯,還是譯者插上想像的翅膀,對于“一帶一路”這種事關(guān)國內(nèi)政治經(jīng)濟、國際關(guān)系的名詞,外國人理解起來還是一樣困難。

前面所提《溫哥華太陽報》那篇文章就指出,“一帶一路”的概念就如同它本身涵蓋的地理范圍一樣模糊不清。該文還將“一帶一路”與它的“伴生物”亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行做比較,認為亞投行無論是角色和作用都是具體而實在的,而“一帶一路”則更“朦朧”(nebulous):

但是,無論是概念本身“朦朧”也好,還是翻譯不夠達意也罷,外國人理解“一帶一路”會有多困難呢?估計不少人只不過是嘰嘰歪歪一下而已。這篇文章提到一個有意思的例子,說某人在廣州飯桌上與人聊起“一帶一路”,席間沒有人確切地知道這個概念到底是什么。但是,本質(zhì)上說,大家都明白這其實就是增進地區(qū)貿(mào)易與發(fā)展的一個宏大的愿景。

那么,“一帶一路”的翻譯哪個版本更好呢?雙語君也是莫衷一是。語言問題就怕想多了。不想多了,什么都沒問題。稍微一多想,問題接踵而至。Land and maritime Silk Road受到了普遍好評,但是需要考慮“海上通道”不能用road這一質(zhì)疑,而如果改為Silk Route那是否會產(chǎn)生原來文化意象的損傷呢?也有人提出了干脆用New Silk Road。這一版本簡潔、達意、“文化含量”高,但是也有人指出,這會與美國在中亞、南亞地區(qū)的“新絲路”戰(zhàn)略撞名。

其實,雙語君倒是覺得,與其糾結(jié)譯本的優(yōu)劣,不如思考一下翻譯背后的問題。

縱觀“一帶一路”的翻譯,可以分為兩種派別。One Belt, One Road與Belt and Road屬于“寫實黨”,而Land and maritime Silk Road 或New Silk Roads,則屬“寫意黨”。而這兩種“黨派”則分別代表了中文與英文兩種不同的話語體系。

如果當(dāng)初將二者簡稱為“兩絲”(Two Silk Roads),譯界也許就沒有今天的爭論了。但是,事實是,“兩絲”聽起來顯然不夠莊重,而四字詞組在現(xiàn)代中國的文宣語境中更受歡迎。“一帶一路”用不同的字表達了同樣的事物(其實,“帶”和“路”本質(zhì)上都是“絲綢之路”),而且聽著平仄起伏有韻律,關(guān)鍵是也符合中國政治術(shù)語“數(shù)字化”表達的習(xí)慣。

顯然,“寫意”的手法更容易讓外國人理解,但是,在諸如“一帶一路”這么重大術(shù)語的處理上,除非被授權(quán),翻譯或是媒體的寫意空間并沒有多少。在這種情況下,字面上的“寫實”處理便成了最安全、最快捷的方法。

中國近年來愈發(fā)注重國際傳播。按理說,“一帶一路”這樣一個需要國際理解、關(guān)注與合作的重大倡議,應(yīng)該在謀劃之初即考慮英文命名,這樣傳播效果可能會更好,而如果毫無前攝考慮,只是臨時交由英文媒體按中文版本編譯播發(fā),或是任由外媒自己翻譯、解讀,就會出現(xiàn)各種不盡如人意的情況。而一旦最早出現(xiàn)的譯本先入為主,新版本需要較大成本才能取而代之。

但是,雙語君并不認為One Belt, One Road或是Belt and Road就不好。當(dāng)然,這兩個版本不能讓聽者或是讀者一下子就領(lǐng)悟到演講者或作者在說什么,這是事實。但是,有哪個專有名詞或是政策術(shù)語不需要解釋就能讓人明白呢?

雖然外媒和一些外國觀察家在“一帶一路”概念界定本身上嘰嘰歪歪,但他們大都接受了One Belt, One Road或是Belt and Road這種說法,只不過自己再稍加諸如Silk Road之類的解釋罷了。

中國正在尋求塑造全新的國際形象,主動與國際話語體系進行對接很有必要;而另一方面,中國國際影響力也在逐步提升,嘗試用自己的話語影響國際話語體系也是爭取話語權(quán)的題中應(yīng)有之義。當(dāng)有一天“一帶一路”在全球進行得如火如荼的時候,OBOR(One Belt, One Road的縮略語)說不定就成為一個廣為接受的英語詞匯了。你如果足夠重要,別人就會努力嘗試去理解你。就是這個道理。(本文圖片來自網(wǎng)絡(luò))

相關(guān)文章:

2. 【署名文章】“一帶一路”打造世界經(jīng)濟新引擎(中英對照)